こんにちは、えいらくちょうです。マイクラで「永松市」という街をつくっています。

「永松市へようこそ!」シリーズは、永松市にまつわるエピソードを通じて、マイクラでの街づくりに役立つヒントをお届けする企画です。

今回は第2回として、永松の中心駅「永松駅」をつくり始める時期から綴っていきます。

前回の開発範囲

前回記事↓

前回紹介した開発範囲を地図でお見せしましょう。

初期の開発地区は、東京・日本橋地区をモデルに構築されました。

具体的には、桜東橋を日本橋に見立てて、街区パターンや街路・水路の配置、建築物の大きさやファサードなどをそのまま反映していました。

また、外濠の西側には中心駅である永松駅を設けようとしていました。これも、日本橋と東京駅の位置関係を念頭に置き、マイクラで反映させたものでした。

駅舎の建築

2021年9月、この頃はさまざまな建築物を建てたことにより、街づくりの取っ掛かりというものは得ることが出来ていて、これから市街地を拡張させていくのが楽しみだという気持ちになっていました。

また、一定数の中小規模建築物は建てたので、次は大型土木構造物の作成に取り掛かろうという気分になっていました。そこでつくろうと思ったものが「中央駅」でした。

駅というのは、土木構造物(ホーム、上屋、高架等)と建築物(駅舎)について総合的に考えて作り出されるものです。

とくに、駅舎というのは、構造物に比べて表現性が高いので、その地域のシンボルになることが往々にしてあります。東京駅丸の内駅舎とか京都駅ビルなどが有名ですよね。

この時、私は永松のシンボルとなるような駅舎についていろいろと考えていました。

しかし、考えても考えても「これだ!」というデザインのアイデアは浮かびませんでした。それもそのはず、永松はまだ発展途上であり、「永松らしさ」というものがなかったからです。

駅舎というのは、そのデザインに地域性というものを多少なりとも含ませるだろうと思います。

例えば東京駅ならば、帝都東京という地域性から、日本の中心であることを内外に伝えるために(特に欧米諸国に対して)、欧州文明のデザインを取り入れたのだと思われます。

京都駅の場合、京都の街路パターンは碁盤目状なので、その形をデザインに取り入れたりしていますよね。

ところが、永松には地域性がない。というか建築作業と土木作業を漠然とこなしているだけだったので、地域性というものを考えていませんでした。

このままではどうしようもないので、とりあえず東京駅を基に建てるとこにしました。

でも、そっくりそのままつくるのもつまらないので、帝冠様式にしようと考えました。

帝冠様式とは、1930年代頃に流行った建築様式です。下部が洋風、上部(屋根)が和風という特徴的なものです。愛知県庁舎(下画像)や九段会館が代表的な建築物です。

当時は、その奇異な特徴から、かなり好き嫌いが分かれたそうです。現在でも好き嫌いが分かれそうですが、私個人としては好きですね。

なぜ、帝冠様式にしようとしたかというと、この頃、山口晃さんという画家の絵に影響を受けたからです。

山口晃さんは大河ドラマ「いだてん」のOPに出てくる東京の絵を描いておりまして、絵中にはさまざまな時代の東京が一枚の絵に反映されていました。例えば、帝冠様式の高層ビルなど、面白みのある建築物が描かれていました。そこからインスピレーションを得たという訳です。

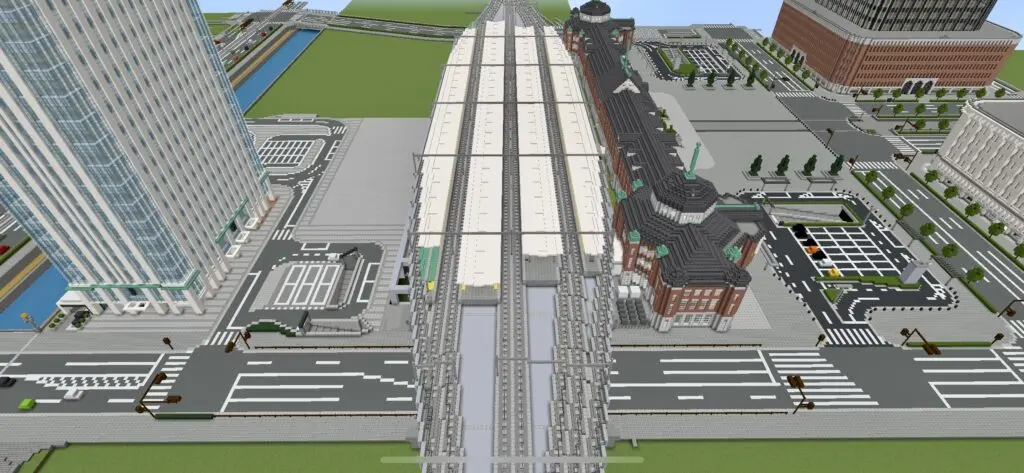

そんなこんなで帝冠様式の東京駅をつくりまして、これを永松駅の駅舎としました。

鉄道構造物の施工

駅舎をつくった後、鉄道構造物の施工に取り掛かりました。駅をつくる際、地上駅か高架駅、どちらの形態にするか迷いました。

永松は政令指定都市です。政令指定都市の中心駅について考えたとき、例えば札幌駅や静岡駅、大阪駅などは高架駅になっています。高架駅ならば、都市が線路で分断されることがなく、今後の都市開発においても何かと便宜が図れそうです。ならば高架駅のほうが適切なのか。

でも、仙台駅や大宮駅、岡山駅などは地上駅です。スマートに駅機能が収まっている高架駅に対して、広大な土地面積を有している様や、昔ながらの上屋やホームの形態が維持されている様子は、それはそれで趣深いです。

悩んだ末、今後の都市開発のことを鑑みて高架駅にすることにしました。ホームは全て島式にし、4面8線にしました。

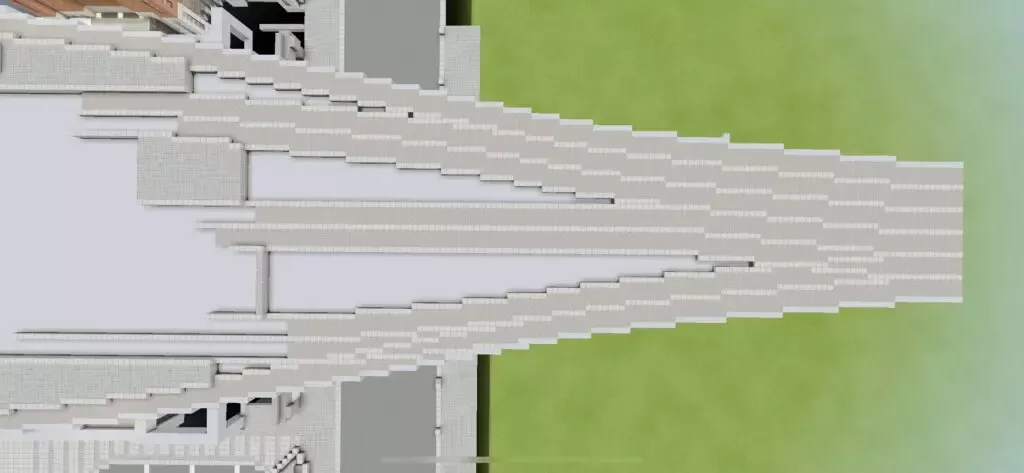

線対称となるように概形をつくりだすところから始め、床版上に線路とホームを設けました。

ホームをつくったのち、屋根(上屋)と架線柱等を設けて完成させました。

また、駅から北側に高架橋を伸ばし、架線・架線柱を設け、それらしい形に整えていきました。何やら水面が見えますが、これは永松城の内濠として構築したものです。

しかし、高架駅にした決断は今思うと軽率だったと感じています。なぜなら、駅の歴史、ひいては都市の歴史について深く考えずに駅の形態を決めたからです。このことは、今後の記事で詳しく紹介します。

高架橋の1階部分の通路も東京駅をイメージして構築しました。下画像は東京駅のコンコース内北通路を基にしています。床、壁、天井を黒系統の材料で構築することで、シックで落ち着いた都会的な印象を与えています。

周辺の都市開発

駅舎とホーム等の土木構造物そのものは完成しました。いったん区切りがついたので、次は周辺の街並み整備に取り掛かりました。周辺の街並みは、東京駅丸の内地区を参考にしました。いまだ永松の都市イメージがついていなかったので、とりあえずお試しで構築し始めたのでした。

東京駅前には丸ビルと新丸ビルがあります。それらをそのまま再現しても良かったのですが、この頃の私は戦前のオフィスビルに興味があったので、せっかくならば過去の建築物をモチーフしたいなと考え、建て替え前の丸ビル・新丸ビルを参考にして建築をしました。

低層部をつくった後、高層部をつくりました、左は大阪の中之島フェスティバルタワーをモチーフにし、永松県庁舎にしようと考えました。左は横浜市役所をモチーフにしまして、永松市役所としました。後にこの設定は変わっていきます。

市街地拡張

中心駅や県庁、市役所をつくった後、下画像のように新たに街区割を施し、小中規模の建築物を再開しました。日本橋地区の街区パターンと同じように、短冊形街区となるようにしました。

このころから、街区割はいつ生じたのか、また、1辺何メートル(何間)としたのか、という設定について考え始めていました。というのも、永松は江戸期の城下町を基盤としているわけで、当時の設計者がどのような考えで町割りを行ったのかを考慮しなければ現在との街区や街路形態と整合性がつかなくなる恐れがあったのです。

所詮ゲームですのでそんな細かな設定まで考えなくてもいいのでしょうが、私にとっては気がかりなテーマの一つになっていたのです。

城下町設計に関して考えながら、新たにつくった街区内に建築物を建てていきました。建築物は、東京各地のものを参考にしました。

また、濠に架かる小さな橋などもつくっていました。桁橋をつくる練習のような感じでつくっていたような気がします。

以上のような開発をし続けて、2022年を迎えることとなりました。

まとめ

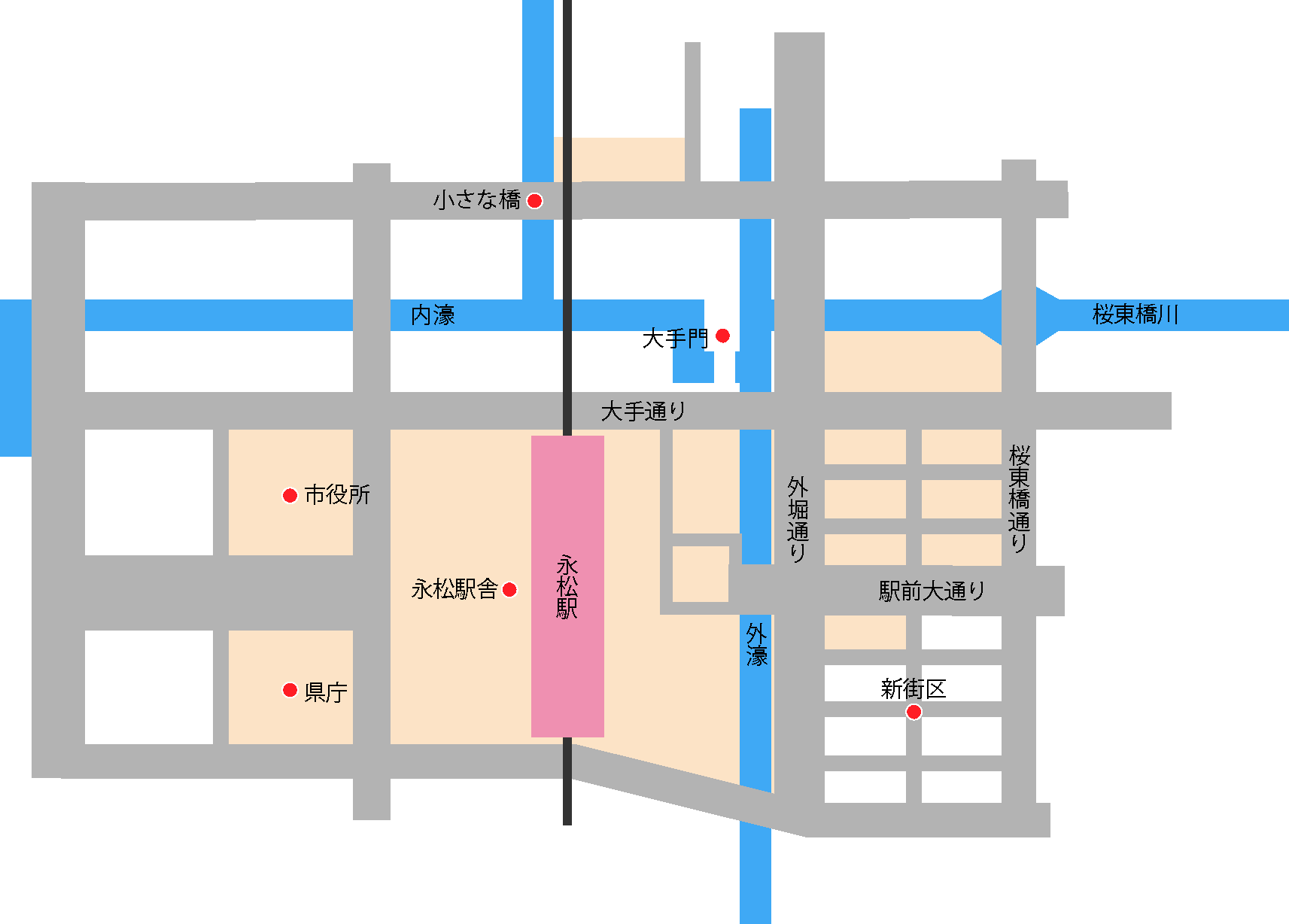

最後に、今回紹介した開発場所を地図でお見せしましょう。

前回と比べると、西側へ大きく市街地が広がりましたね。ちなみに、この時点では外濠の東を元町人地とし、西側を永松城の郭内と設定していました。前回もお伝えしましたが、この頃は東京都心部の都市構造をモデルに開発を行っていたためです。

しかし、東京をモデルにしたこの都市構造は後に破綻し、全く新たな構造へと転換していきます。このことは次回以降に紹介したいと思います。今回はここまでです。次回もお楽しみに!

次の記事↓

コメント