こんにちは。永楽町と申します。

私は趣味で、マインクラフトのクリエイティブモードを使って、日本の現代都市をつくっています。ここ数年、建物を一つひとつ設計し、街を少しずつ発展させてきました。マイクラは本当に自由度が高く、好きなように建築や都市づくりができる、唯一無二のゲームだと思います。

ただ最近、他のマイクラ都市制作者さんのワールドを見ていて、ふと気づいたことがあります。

それは、「建物はすごくリアルなのに、都市全体として見ると、ちょっとちぐはぐに感じる」作品が多い、ということです。

おそらく多くの人が、個別の建物のデザイン(建築)には強い関心があるけれど、「都市の構造そのものの設計(都市設計)」にはあまり意識が向いていないのだと思います。

そこで今回は、私なりの視点で「マイクラ都市づくりにおける都市設計の重要性」についてお話ししてみたいと思います。あくまで趣味の話ですが、これからマイクラで街をつくりたいと思っている方の参考になればうれしいです。

建築と都市設計は違う

まずは言葉の整理から。

「建築」とは、建物そのものをデザイン・設計・構築することです。マインクラフトでいえば、ビルや家、駅舎などを一つ一つ作っていく作業になります。多くのプレイヤーは、ここに情熱を注いでいます。

下記事のように、建築ではファサードなど細かな部分に着目する必要があります↓

一方で、「都市設計(アーバンデザイン)」とは、街全体の骨組みや構造を設計することです。例えば以下のような要素について考えます。

- 街路はどこに通すのか

- メインストリートはどこか

- 街区(ブロック)の形や大きさはどうするか

- 鉄道やバスなどの交通網はどう配置するか

- 商業地、住宅地、工業地、緑地などのゾーニングはどうするか

- 川や運河、橋などの水辺空間をどう活かすか

こうした「都市のルール」をゼロから決めていくのが都市設計です。

これは、建物を設計する「建築」とはまた別の視点であり、よりマクロ(大局的・広域的)な思考が求められます。

日本の都市設計は土木工学の世界

日本では、都市設計は主に「土木工学」の分野に属しています。

一方、建築物のデザインや構造設計は「建築学」の領域です。どちらも理工系の学問に属していて、大学の学部や研究室でも分野が分かれています。

マイクラの世界でも、建築物のデザインに関する知識は取り入れやすいです。実際、「和風建築のつくり方」「近代建築の再現テクニック」といった書籍や動画もたくさんあります。

しかし、「都市全体をどう設計するか」という観点になると、情報は極端に少なくなります。マイクラに限らず、都市設計の専門知識は一般にはあまり知られていません。

この背景が、マイクラで街づくりをしている人が“都市設計”を見落としがちである理由の一つなのではないかと思います。

都市をマクロとミクロで見るということ

都市設計の面白いところは、「2次元的・ミクロ的視点」と「3次元的・マクロ的視点」の両方が必要な点です。

1. 2次元的・ミクロ的視点(図面的な考え方)

この視点では、都市空間を「図面のように平面的」にとらえ、細部の使い勝手や美しさを重視します。例えば、以下のような視点が挙げられます。

- ブロック単位の区画

- 建物と道路の間隔

- 歩道の幅

- 街灯や標識の配置

- 小さな公園や交差点のデザイン

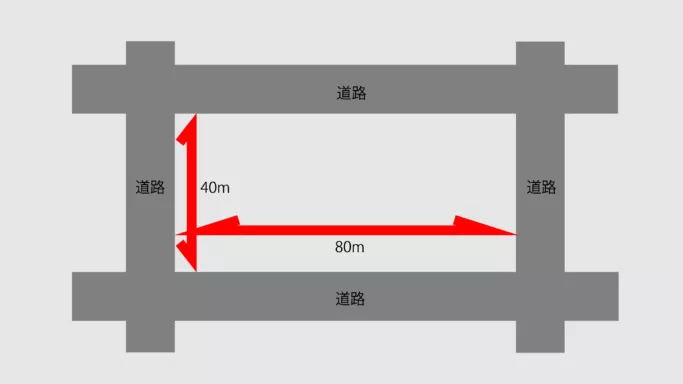

これらのことを考えると、下図のように、現実感のある都市構造を表現することができます。

2. 3次元的・マクロ的視点(空間的な骨格)

こちらは「空間としての都市全体像」を意識する視点です。都市の“骨格”をデザインする、いわば骨組みの設計です。例えば、次のような視点があります。

- 都市の輪郭やスカイライン

- 高低差のある街並み

- 大通りの通し方

- 鉄道や河川の通り道

- 遠景としてのランドマークの配置

- 市街地の広がり方、ゾーン構成

最初のうちはどこにビル街を設け、どこに住居地域を設けるかというような大雑把な考えでいいでしょう。

両方の視点があって初めて、「見た目にも機能的にも整った街」ができあがります。

マイクラでの街づくりで「都市設計」を適応するには?

では、マイクラの世界で都市設計を意識するには、どうしたらよいのでしょうか。以下にいくつかのポイントを紹介します。

1. 最初に「都市構造のスケッチ」を描く

紙に簡単なスケッチを描き、「どこに何を置くか」「どう街を広げていくか」を決めます。

中心となる駅や旧城郭、メインストリートを決め、そこから放射状または碁盤目状に道を広げる、というのが基本的な方法です。

スケッチを描く際、ぜひ参考にしてほしいのが、旧城下町の絵図です。日本の主要都市のほとんどは城下町という都市形態を核にして発展してきました。戦後に都市改変が行われていたとしても、大まかな構造は受け継いでいます。

そのため、都市設計を行う際にはぜひ昔の都市構造をモデルにしてから、近代以降に設けられた駅や大通りといった要素について考えてほしいのです。

もちろん、地元がもともと城下町ではなく、なじみがないという方は、必ずしもこの考えに沿わなくてもいいです。むしろ、地元の都市構造をモデルにしてもいいと思います。

2. ゾーニングを意識する

住宅地・商業地・工業地・公共施設・緑地など、用途ごとにエリアを分けて配置します。

これは現実の都市計画でも最も基本的な概念で、これを意識するだけで街のリアリティがぐっと増します。

3. 街の「背骨」となる通りをつくる

街の中に「メインストリート」と呼べる大きな道を通し、そこに主要な施設を集めます。交通や人の流れの中心になるこの「背骨」があることで、都市の構造が一気に明快になります。

ここでいうメインストリートは歴史性について考えるとよいでしょう。つまり、中世以前、江戸期、戦前期、戦後以降のメインストリートをそれぞれ別個に考えるのです。

中世から受け継がれ、現在では大通りとなったという設定でもいいでしょうし、戦後にメインストリートが切り替わり、旧道はウォーカブルな商店街になったという風にしてもいいでしょう。

4. 地形とのバランスを考える

マイクラでは、ワールドエディットなどといったツールを使えば地形を自由にいじれます。あえて丘や川をつくりだすことで、都市にリアリティと変化を加えることができます。

最初からデフォルトや大きなバイオームといったワールドタイプで遊んでいる方は、あえて自然地形を残して、公園や城郭の遺構として活用するといいでしょう。開発範囲をすべて平らに整地してしまうと、少し違和感が出てきてしまうかもしれません。

いずれにしても、河川や水辺空間を都市構造に取り込むと、一気に「日本の都市っぽさ」が増します。

水辺空間に興味を持った方はこちらも見てみてください!

建築のリアルさだけでは「都市」にならない

マインクラフトでは、リアルで美しい建物を作る技術がどんどん進化しています。ですが、それらの建物を「どこに」「どう配置するか」がバラバラでは、都市としての一貫性が生まれません。

むしろ、建物そのものは少し簡素でも、都市の設計に整合性があると、街全体が「現実っぽく」「自然に」見えてくるのです。

これは、マイクラを長年プレイしてきた私自身が感じていることでもあります。

まとめ:趣味だからこそ「設計」を楽しもう

マイクラでの都市づくりは、あくまで趣味です。

自由に楽しむのが一番大切ですし、「建物だけを作って満足する」のもまったく問題ありません。

でも、もし今後「よりリアルな都市をつくりたい」「もっと説得力のある街にしたい」と思ったなら、都市設計の視点を少しだけ取り入れてみるのはいかがでしょうか。

建築と都市設計、この二つの視点をうまく組み合わせることで、マインクラフトの都市は「ただの作品」から「本物の街」へと進化するかもしれません。

この記事を読んでみて、都市の具体的な設計方法に興味を持った方はこちらも参考にしてみてください!

また、都市設計の歴史的な流れを知りたい方はこちらもご覧ください!

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント