はじめに

かつて日本では、明治維新という大きな社会変革が起こりました。幕府と藩による緩やかな統治体制が一新され、欧米諸国に並び立つ国民国家形成のため、強力な中央政府が成立しました。

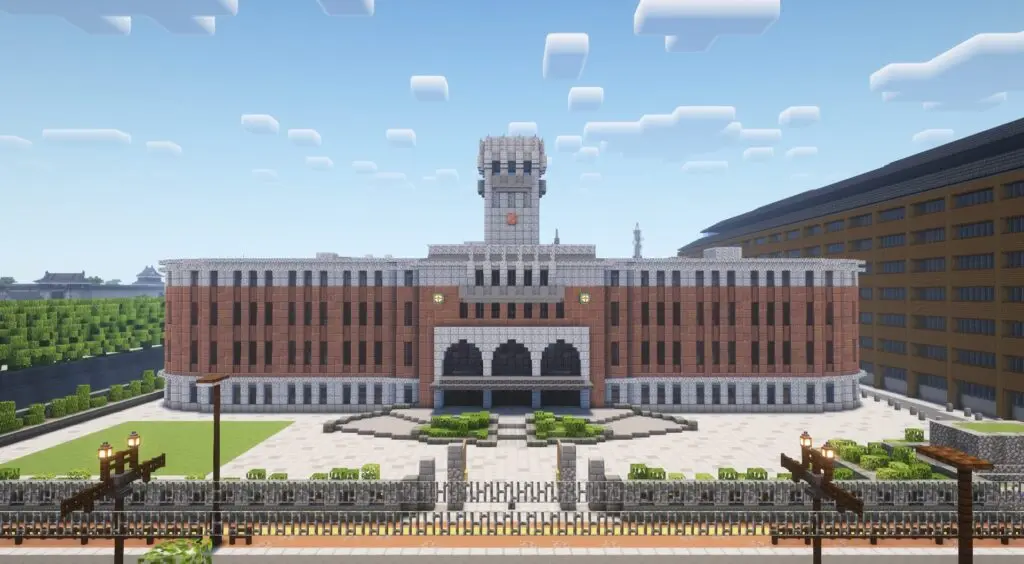

そして、地方行政組織は府県として、中央政府による強い統制を受けることになりました。そんな中で、中央政府は全国国民に対して国家の力を示す意図もあったのでしょうか、府県庁所在地に荘厳な官公庁を建て始めました。これらの庁舎は、ルネサンス風の華麗な石造建築であったり、昭和期には帝冠様式と呼ばれる日本的屋根を持つ構造であったりと、時代ごとの政治的・文化的意図が色濃く表れています。

戦後は建材のコストパフォーマンスや工法の合理化を図るため、装飾はあまりせず機能面を強調した庁舎が建てられました。戦前の庁舎は引き続き使用されるものもありましたが、博物館や資料館などに転用される例も増えていきました。

日本の官公庁建築は、時代の変遷とともにその姿を大きく変えてきました。これらの建築物は、単なる行政の場を超え、その時代の文化・思想・技術を象徴する存在でもあります。

マイクラで街づくりをしている皆さんにとっても、こうした歴史的背景を知ることは、役場や町役場、県庁舎などを建築する際の良いヒントになるはずです。例えば、明治期の擬洋風建築を再現したり、昭和の帝冠様式を取り入れて屋根を和風に仕上げたり、逆に戦後モダニズム建築のようにシンプルで機能美を重視した現代風の庁舎をデザインするのも面白いでしょう。自分のワールドに「時代の物語」を吹き込むような街づくりをしてみてはいかがでしょうか?

ということで今回は、日本における官公庁建築の歴史と特徴について綴っていこうと思います!

明治初期

明治維新以降、西洋文化の急速な導入が進み、建築にもその影響が現れました。当初は日本人の大工や職人が見様見真似で西洋建築を模倣した「擬洋風建築」が主流でした。これらの建物は、柱や窓の形状、バルコニーなどに西洋風の装飾が見られる一方、構造的には和風の木造技術が用いられていました。

最初期は中央部に塔を配置するものが多くみられましたが、後期になると塔がなくなり、寄棟造へと変化していきました。1887年(明治20年)以降は、西洋建築を学んだ日本人技術者が多く出現し、活躍し始めたことにより、擬洋風建築そのものが廃れていきました。

本格的な西洋建築と比較すると見劣りはするかもしれませんが、当時の大工が従来の技術を活かしながら、西洋のデザインを吸収し、それらを融合させて独自の優雅さを編み出したことは、評価すべき点でしょう。

代表例には、西村山郡役所(1878年)、旧開智学校(1876年)、宇土郡役所(1902年)などがあります。これらは和洋折衷の美を体現し、日本独自の近代建築の始まりを象徴しています。

大正期

大正期に入ると、丈夫な鉄筋コンクリート造の構造が普及し始めました。それに伴い、建物の躯体はシンプルであるものの、外壁や屋根の装飾が多様になり、豪華な見た目の建築物が現れ始めます。

当時の日本の街は木造低層な住宅や町屋が広がっていましたが、そのような中に巨大で豪華な建物が出現したことで、都市のシンボルとして人々から親しまれるようになりました。

この時期の官公庁建築は、ルネサンス様式を基調とした重厚なデザインが特徴で、対称性のある外観、列柱やドームなどが用いられました。

この様式の代表例としては、名古屋市市政資料館(旧名古屋高等裁判所、1922年)や、文翔館(旧山形県庁舎、1916年)、大阪府庁舎(1926年)などがあります。これらの建築は国家権威や安定感を象徴するものであり、都市景観の中で威厳を放っています。

戦前昭和

大正期には西洋のルネサンス様式やバロック様式を取り入れた華やかで装飾的な建築が多く見られましたが、昭和戦前期に入るとその潮流は変化していきます。

モダニズムという建築様式の世界的な流行や、日本人建築家のさまざまな活動が活発になったことにより、多様な建築物が生まれていきました。具体的な例を見ていきましょう。

1. 帝冠様式(ていかんようしき)

1930年代、日本は国家主義・軍国主義の高まりとともに「日本的」なるものを求め、西洋一辺倒の建築様式に対して反省が起こります。

鉄筋コンクリート造や対称性など近代建築の骨格を持ちながら、屋根に和風瓦、唐破風(からはふ)、入母屋造(いりもやづくり)などを組み合わせる特徴があります。

この様式の代表例としては、九段会館(1928年)、名古屋市役所(1933年)などがあります。

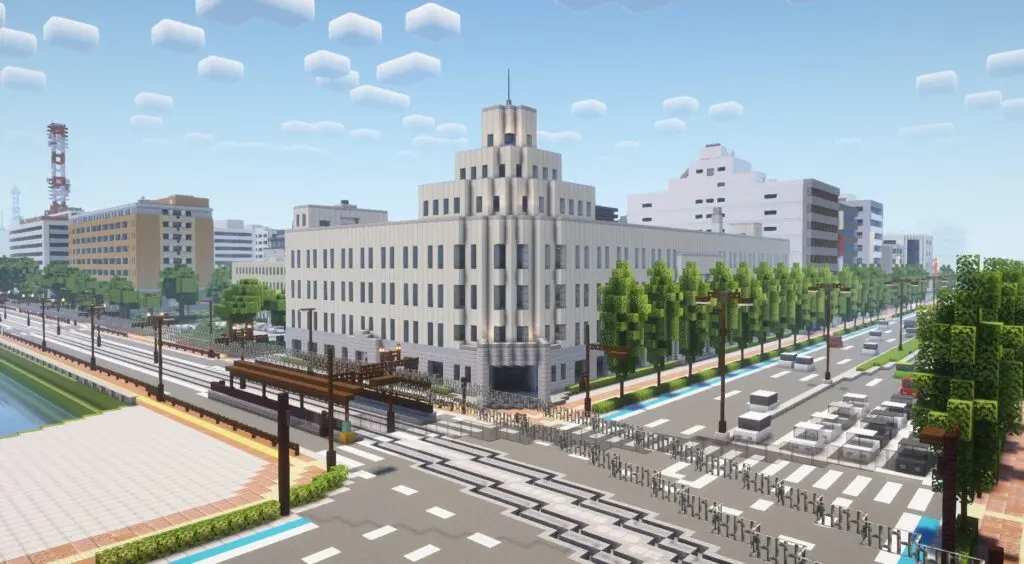

2. アール・デコと合理主義建築

一方で、昭和初期にはアール・デコ様式やインターナショナル・スタイルといった、より装飾を整理したモダンなスタイルも登場します。これらは主に都市部や商業建築、鉄道建築において顕著です。

幾何学的な装飾、縦長窓、セットバック構成やコンクリートや石材による直線的で装飾を抑えたデザインが特徴となっています。

この様式の代表例としては、東武浅草駅(1931年)、和歌山県庁舎(1938年)などが挙げられ、重厚ながらアールデコ風の階段や照明が印象的です。

3. 逓信建築(ていしんけんちく)とモダニズムの萌芽

逓信省(今の日本郵政)が進めた建築は、合理性と機能性を優先したモダニズム建築の先駆けでもあります。

シンプルで合理的、装飾は抑制されているものの、プロポーションや素材感にこだわりがあるといった特徴があります。

この様式の代表例としては、東京中央郵便局(1931年)、千住郵便局電話事務室(1929年)などがあります。

戦後昭和

戦後、日本はGHQの指導や経済復興の中で合理主義的な建築思想を採用するようになります。装飾を廃し、機能性・構造美を追求したモダニズム建築が官公庁にも広がりました。鉄筋コンクリート造やプレキャスト工法など、新技術の導入により、大規模で機能的な庁舎が建設されました。

代表的な例には、丸の内都庁舎(1957年)、霞が関ビルディング(1968年)、香川県庁舎東館(1958年)などが挙げられます。この時代の建築は、戦後民主主義と高度経済成長を象徴するものであり、近代国家としての日本を体現していました。

現代、そして未来へ

1980年代以降になると、モダニズムの硬直性への反省から、より多様で個性的な表現を持つポストモダン建築が登場します。歴史的様式の引用や遊び心のあるデザイン、地域性への配慮などが重視されるようになり、官公庁建築もその潮流に影響を受けます。

代表的な事例には、現在の東京都庁舎(1991年)、名護市庁舎(1981年)、などがあります。これらの建築は、機能性に加え、景観や文化的価値との調和も追求されています。

日本の官公庁建築は、単なる建物ではなく、時代ごとの政治・文化・技術が反映された「生きた歴史の証」です。明治の擬洋風、大正のルネサンス、昭和の帝冠様式やアールデコ、戦後のモダニズム、そして近年のポストモダンに至るまで、それぞれの建築がその時代の思想と社会を物語っています。

マインクラフトで街をつくる皆さんにとっても、こうした歴史の積み重ねを知ることは、創作に深みと説得力を与える鍵になります。単に「役場らしい建物」ではなく、「時代や地域の個性が感じられる建物」を目指してみると、街に物語性が生まれ、訪れる人や仲間と共有できる楽しさも広がっていくでしょう。

ぜひ、歴史をヒントに、あなたのワールドにも“時代を語る役場”をつくってみてください!

コメント