こんにちは、永楽町と申します。マインクラフトで日本の現代都市を作ることを趣味にしております。

突然ですが、「街」ってさまざまな空間やエリアがあって、それぞれにある程度の「イメージ」がありますよね。私が一定のエリアの街づくりをするときは、その時その時で空間特性を見極め、イメージを膨らませてから構築しています。

例えば、「ここはまちの履歴を考慮して百貨店を中心とした商業エリアにしよう」とか、「ここは旧三ノ丸だから官庁街にしよう」などという感じでイメージを膨らませています。

いろいろとありますが、最近街を作る中で特に意識しはじめたのが「水辺空間」です。

都市における水辺とは、単なる川や池ではありません。

まちの中にある川や下水道、運河、お堀、農業用の水路、道路のわきにある側溝、公園や個人の敷地を流れる小さな水路や池などのことで、これらが都市の暮らしやすさに役立っている場所を指します。

これらの水辺は、暑さをやわらげるはたらきがあったり、人が集まって楽しめる場所をつくったり、自然を感じられる貴重な空間になったり、地域ごとの歴史や文化を伝える役割をもったりしています。

この記事では、マインクラフトで都市を作るみなさんに向けて、

- なぜ水辺空間が都市にとって大切なのか

- どんなふうに設計すればいいのか

- 参考にできる日本の事例

について、わかりやすく紹介していこうと思います!

1. 水辺空間は都市に「歴史」と「潤い」をもたらす

まず最初に、水辺空間が都市に果たしてきた役割について簡単に整理しておきましょう。

1-1. 江戸時代の都市と水

日本の主要都市の多くは江戸時代に造営された城下町に由来します。そして、各地の城下町では「水」を活用して発展しました。

江戸(現在の東京)はその典型例で、

- 掘割(ほりわり):人工の運河を掘って物資輸送を支えた

- 濠(ほり):城を守るためだけでなく、都市区分の役割も持った

- 水路:上水が張り巡らされ、生活用水として人々の生活を支えた

など、都市のインフラとして水が張り巡らされていました。

この名残は現代でも至る所に見られます。たとえば東京の日本橋川や外濠などです。つまり、江戸期の都市では「水」が都市構造そのものに組み込まれていたわけです。

1-2. 現代都市にも生きる「水辺空間」

そして現代でも、水辺空間は都市の景観や人々の暮らしを豊かにしています。

川沿いにカフェが並ぶ街並み、散歩道として整備された護岸、公園に続く水路……。水があるだけで都市空間には「ゆとり」と「魅力」が生まれるんですよね。

つまり、マイクラで都市を作るときにも、単に道路と建物だけを置くのではなく、

意図的に「水辺」を計画的に取り入れることで、都市に深みとリアリティが出るのです。

2. マイクラで「水辺空間」をデザインするコツ

では、具体的にマインクラフトで水辺空間をどう作ればいいのでしょうか?

ここではポイントを3つに分けて紹介します。

2-1. 最初から「水路・掘割」を計画に組み込む

街の設計段階から、どこに水路を通すか考えておくことが大事です。後から無理やり掘ると、都市の構造に違和感が出てしまいます。

ポイントは、

- 中心市街地の間を流れる細い水路を計画

- 城跡や広場の周りに濠を巡らせるイメージ

- 幅は広すぎず、あくまで「都市の一部」に馴染むサイズ感で

です。

たとえば、江戸城の内濠をモデルに「大きな環状水路」を設計するのも面白いかもしれませんね。

2-2. 橋を積極的に設置する

水辺には必ず橋が必要になります。

橋は都市の中で「アクセント」になるので、デザインにもこだわりたいところ。

- 江戸期風の木造橋

- 近代風の石造アーチ橋

- 現代的なコンクリート製の橋

こういったバリエーションを使い分けることで、街に「時間の流れ」を演出できます。

2-3. 水辺の周囲を丁寧に演出する

ただ水を掘るだけではリアルにはなりません。

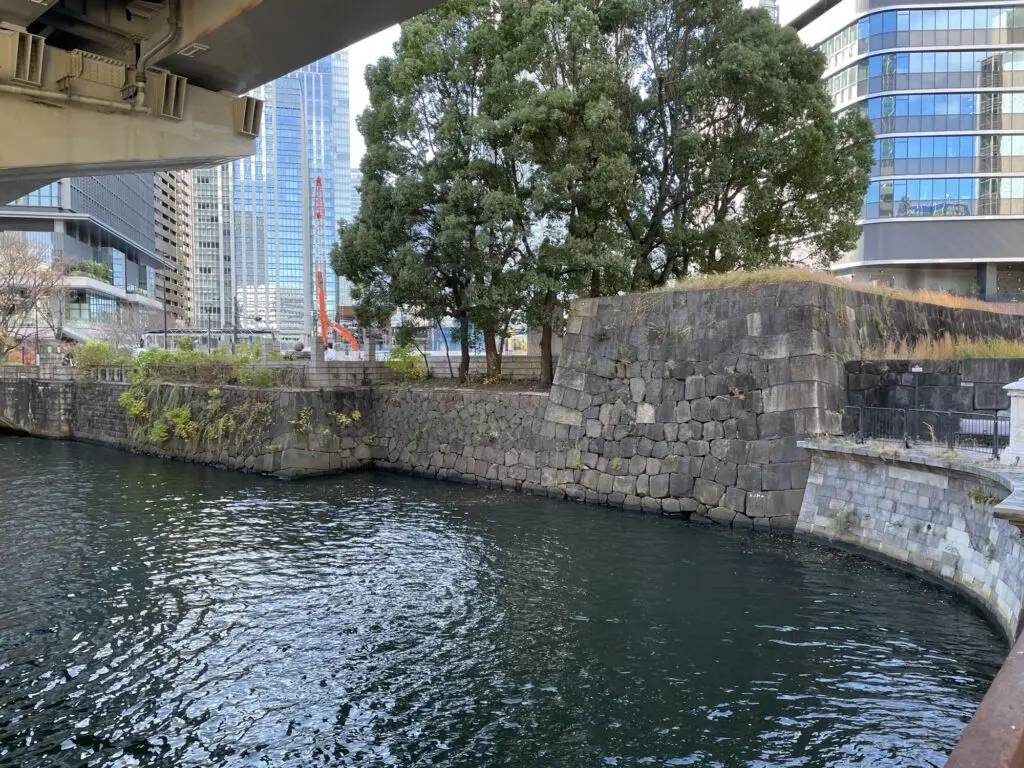

岸辺に植栽を置いたり、護岸を石積みで整えたり、

川沿いにベンチや小道を設置するなどして、人が親しめる空間にしましょう。

これだけで、街全体の完成度が大きく跳ね上がります。

下画像は私がかなり前に手探りでつくった小規模な親水公園です。少し物足りない感じがありますが、法面を雁木のように整えることは、親水空間という特性を引き立てることに寄与してるのではないかと感じます。

3. 日本各地の水辺空間の事例紹介

次に、実際の日本の都市から参考になる水辺空間を紹介していきます。

3-1. 東京・日本橋川と外濠跡

東京の中心部、日本橋川はもともと江戸時代に物流のために整備された河川です。

今でもビルの谷間を縫うように流れていて、場所によっては護岸の石垣が当時のままだったりします。

外濠跡も鉄道(中央線)や道路(外堀通り)として活用されつつ、一部は今も水路として残っています。

3-2. 大阪・道頓堀川

大阪といえば道頓堀。

ここももともとは人工の掘割で、商業地を発展させるために開削されました。

現在では観光地になっていますが、水路沿いに飲食店が並ぶ景観はその名残です。

3-3. 金沢・用水網(大野庄用水など)

金沢市内には、江戸時代から続く用水網が張り巡らされています。

単なる農業用水ではなく、都市防災・景観・生活用水まで含めたインフラとして機能していました。

マインクラフトで街中に細い用水を流す際、こうした金沢のモデルは非常に参考になると思いますよ。

3-4. 熊本・坪井川と城の濠

熊本城周辺には今も立派な塀が残り、そこに面して流れている川(坪井川)が市街地を潤しています。

城の外郭に沿って流れる水辺空間の取り方は、マイクラの都市づくりにもピッタリ応用できます。

4. まとめ:趣味だからこそ、歴史を取り入れてみよう

マインクラフトで都市を作るのは、あくまで趣味。

だから「自由」でいい。だけど、少しだけ「歴史を意識する」だけで、作品のレベルは大きく変わります。

- 江戸の掘割や濠をモデルにした水路

- 明治以降の都市改良と近代橋梁

- 現代的な親水空間とのミックス

こういった要素を取り入れれば、あなたの街はもっとリアルで、日本らしいものになるでしょう。

ぜひ、次に都市を作るときは、水辺空間も計画に組み込んでみてください!

作っているときも、完成した街を眺めるときも、きっと新しい楽しさを発見できるはずです。

具体的な河川空間整備の事例はこちらを確認してみてください!

コメント

参考にして街作りを進めます!