こんにちは、えいらくちょうです。マイクラで「永松市」という街をつくっています。

「永松市へようこそ!」シリーズは、永松市にまつわるエピソードを通じて、マイクラでの街づくりに役立つヒントをお届けする企画です。

今回は第3回として、2022年を迎え、雑居ビルや永松駅の新幹線ホームをつくり始めるところから綴っていきます。

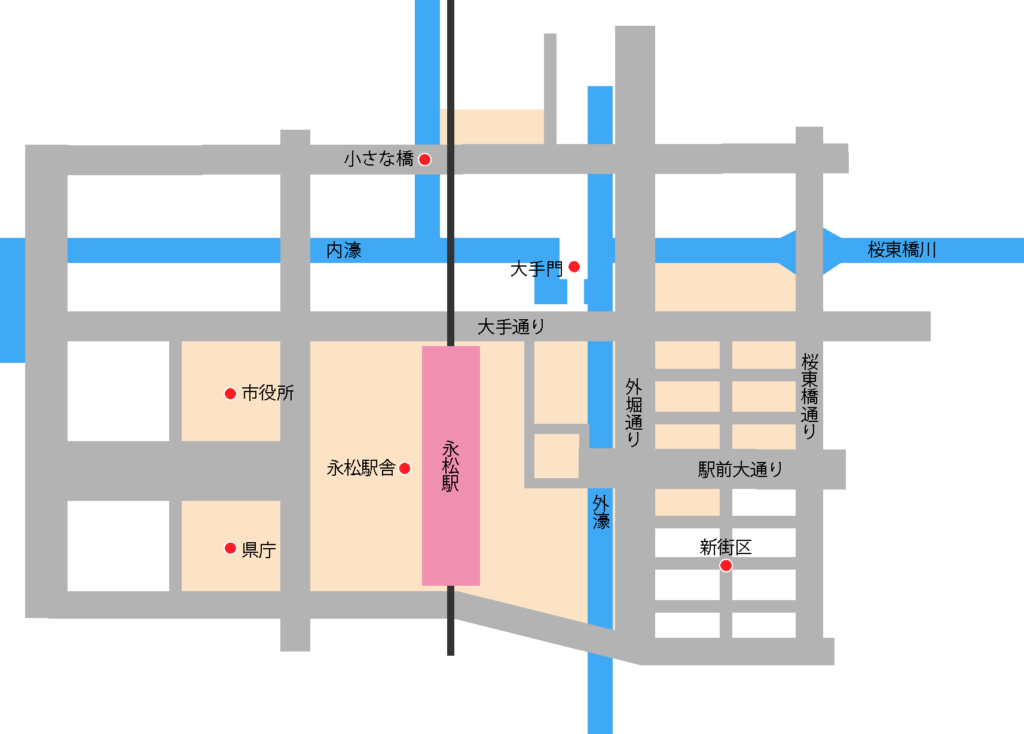

前回の開発範囲

前回記事↓

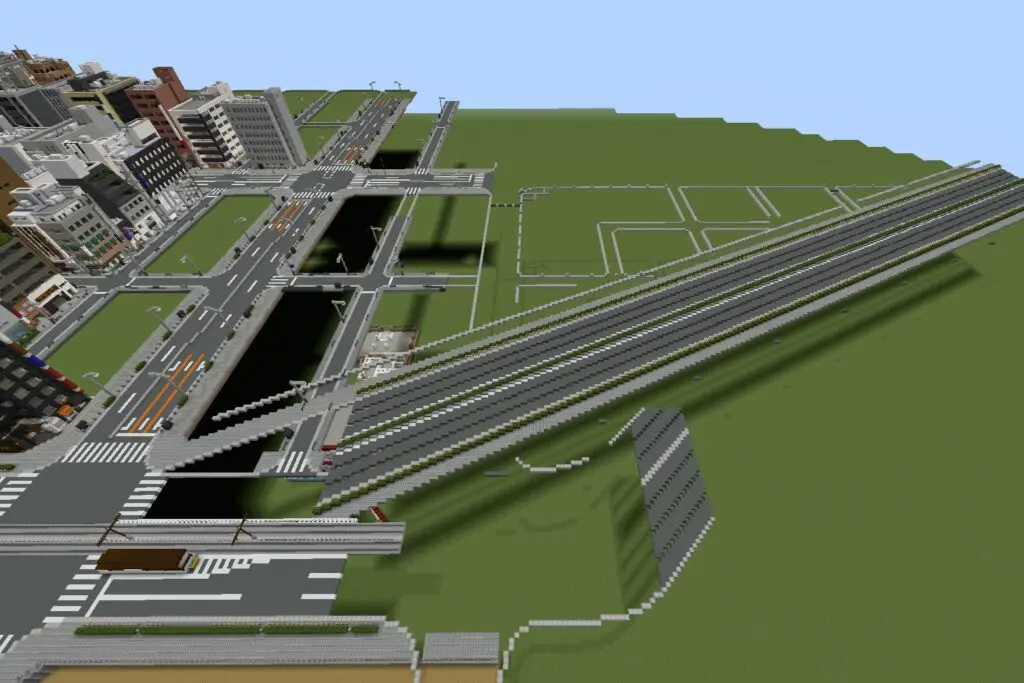

本題に入る前に、前回の開発範囲をお見せしましょう。

2021年の秋から年末にかけて市街地を西方へ拡張させました。具体的には「外濠」より西側の地域です。

私は当初この街を作り始めたとき、東京・日本橋地区をイメージして街路・街区の整備をスタートしました。

その後、そのイメージを踏襲し、日本橋と丸の内の位置関係を念頭に置きつつ、永松の中心駅である「永松駅」を作ったのでした。

永松駅のある地域そのものも丸の内をイメージし、街路・街区・高層ビルなどを建てていきました。また、丸の内の西に旧江戸城があるように、駅周辺地区の西方に城跡を設けようと考え始めていました。

駅周辺の整備にいったん区切りをつけたのち、駅前大通りの南部に新街区を設け、さらなる市街地拡張も目論んでいました。

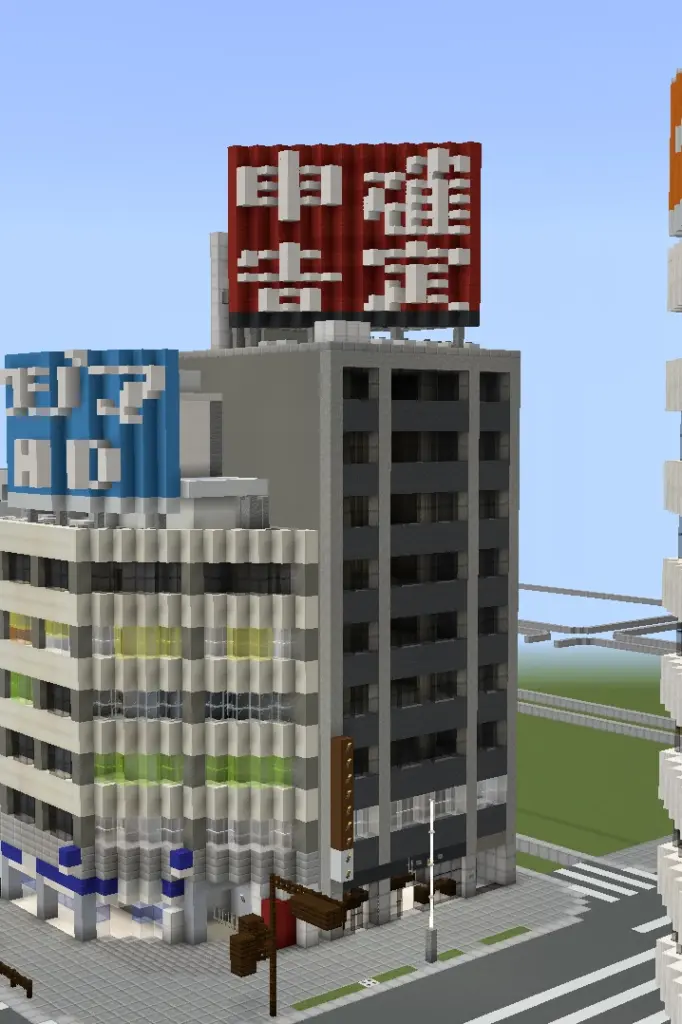

雑居ビル建築

2022年1月中旬、年始の忙しさが落ち着いたため、新街区における建築に本腰を入れられるようになりました。

まずは外堀通り沿いに中規模の雑居ビルを建て始めました。東京の数寄屋橋交差点付近のビルをモデルにしたものもありますね。

永松は政令指定都市という設定なので、駅前に大きな広告があれば、初めて永松を訪れた人でも、商業繁華である様子が視覚的に認識できるのではないか、という意図で東京のビルをモデルにつくったのでした。

駅前の一等地に巨大な屋外広告物付きのビルを建てることにより、そこそこ都会な雰囲気を醸し出すことができたと思います。

新幹線ホーム建設

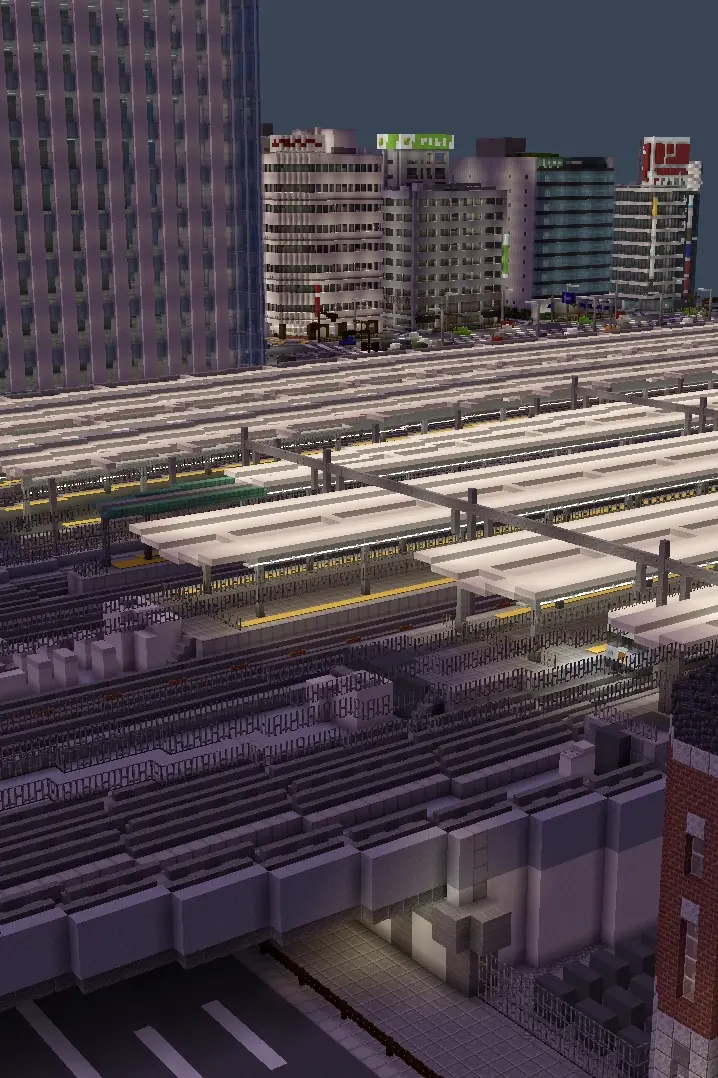

2月に入ると、外堀通り沿いの建築物が一通り揃ってきたので、その対面に位置する場所に新幹線ホームをつくることにしました。

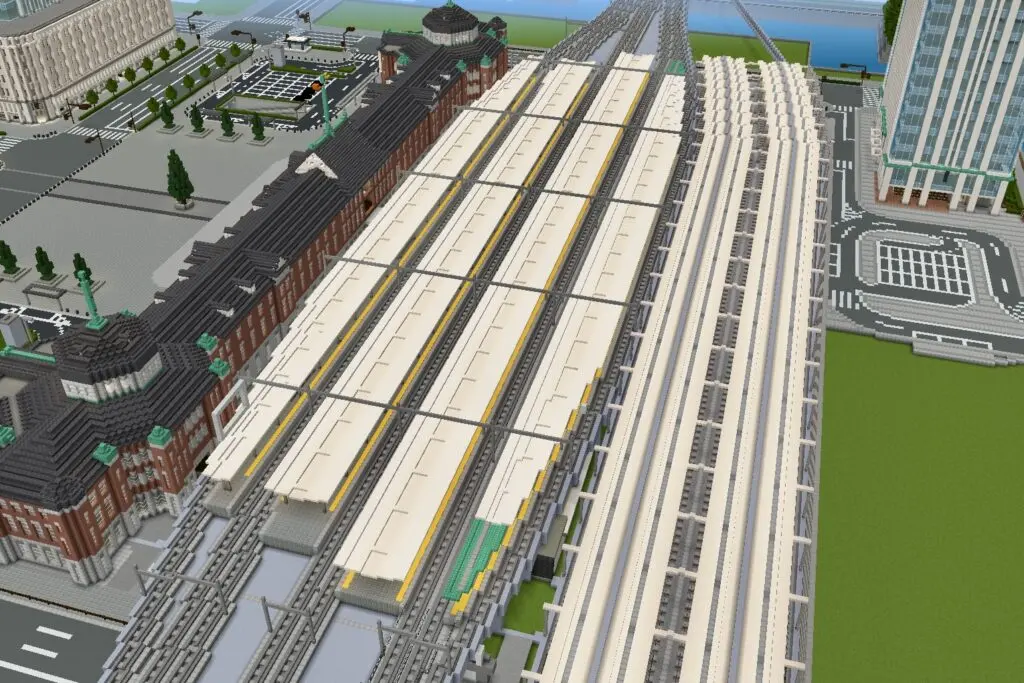

前回の記事で、在来線ホームと東京駅をモデルにした駅舎をつくったことを紹介しましたが、あれはいわゆる「裏口」、つまり、中心市街地ではない方(西側)に面した出入口です。

今回つくるのはその反対、中心市街地側に面した「表口」を作りはじめることとなりました。

ところが新幹線ホームをつくろうとしたとき、永松が日本のどこにあるのかという問題に直面しました。

なぜなら、新幹線という広域地方間を結ぶ交通網をつくる以上、永松とその周辺地域との関係や東京との位置関係を明らかにしておかないといけないからです。

所詮趣味なのでそんな深いところまで考えなくてもいいのでしょうが、自分の中では重要な事項の一つだったのです。

永松のことを、日本周辺にある独立国の一自治体という設定にしても良かったのですが、日本の施政下にある方が今後の設定構築や街づくりを進めていく上でやりやすそうだと考えたため、それはやめました。

とりあえず、東北・北陸地方沿岸に存在する島ということにして、東京方面から北上してきた新幹線は本土から永松島へ上陸し、永松島の北端に位置する都市までつながっているという考えに落ち着かせました。下がイメージ図です。

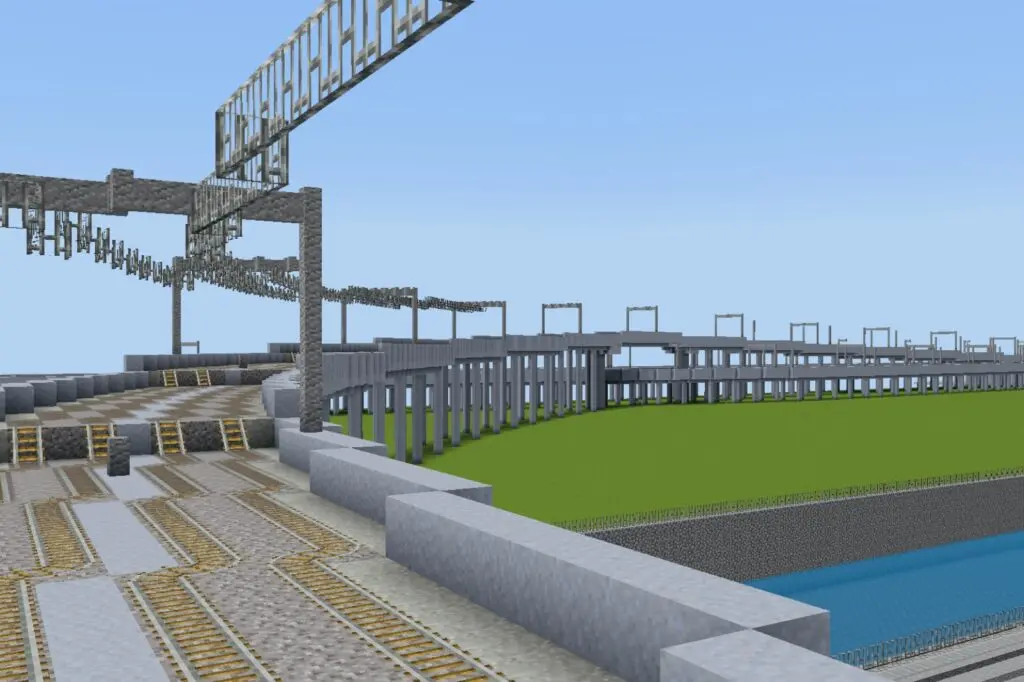

さて、永松のだいたい場所が決まったので、新幹線ホームの製作に取り掛かり始めました。

まず、ホーム階を支える柱を並べ立ていきました。その上にホーム階となる床板材を構築しまし、さらにその上に各島式ホームと線路をつくっていきました。最後に上家(屋根)と架線、架線柱と言った付属物を取り付けて完成させました。

こうして、永松駅は在来線4面8線、新幹線2面4線、計6面12線のターミナル駅となりました。

百貨店の建築

一旦、駅の工事がひと段落ついたので、2月下旬からは建築作業に移行しました。とりあえず、桜東橋通りと駅前大通りとの交差点に百貨店をつくりました。

この百貨店は日本橋の高島屋をイメージしており、低層館と高層館の2館で構成されています。この百貨店をつくったことにより、この地区が永松における中心であるという力が強まったと思います。

ひたすらに建築

百貨店を作り終わってからは、とにかく建築作業を進めていきました。オフィス街にあるような中層ビルや、オフィス街の裏通りにあるような雑居ビル群、屋外広告物付きのビルなど、色々な種類に挑戦していきました。

この頃はまだ自身のアイデアから雑居ビルを創造することが出来ませんでした。雑居ビルの形態が多様であり、複雑なファサードを持つものや、シンプルなファサードであってもどこか奥深さがあったりと、「雑居ビル」というジャンルの全容を掴みきれていなかったからでした。

永松市開発4年目を過ぎてある程度ランダムなファサードを創造できるようになってきました。しかし、まだまだ現実の都市のような乱雑さを完全に醸し出すことはできていないと感じています。まだまだ雑居ビルに対する観察力がついていませんね。

ちなみに、雑居ビルの建築方法についてはこちらの記事で解説していますので、興味がある方は是非ご覧ください。

斜め大通りの敷設

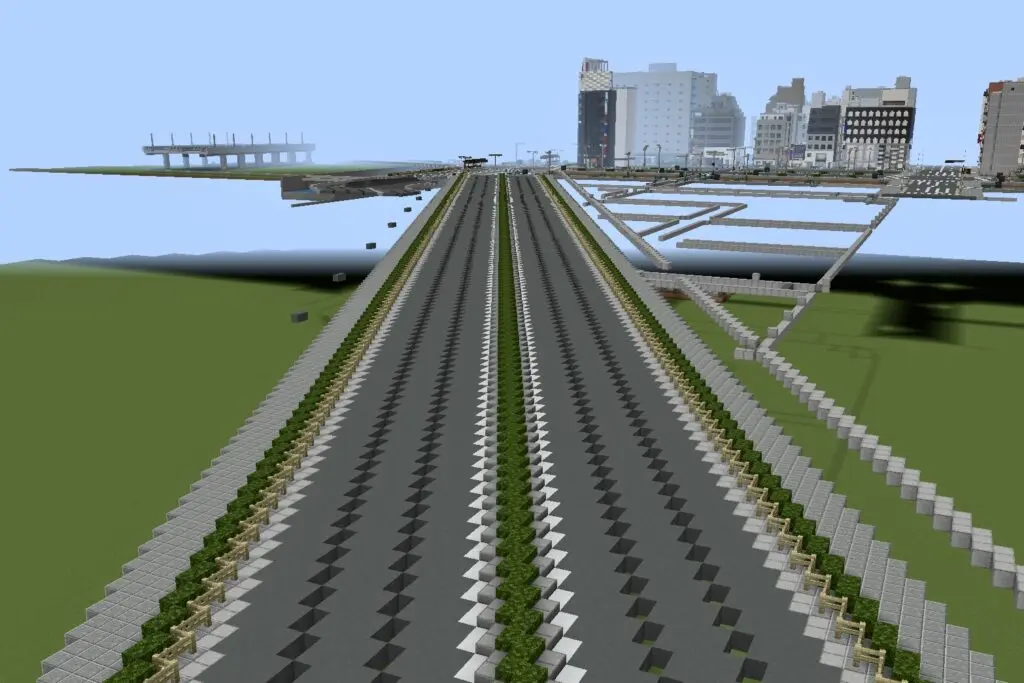

ある程度建築作業を進めたのち、4月頃から土木作業を再開しました。この時つくったのは、斜め方向に伸びる広福幅員道路です。

この頃はそこそこ市街地が広がってきており、このまま単調な長方形街区を並べるだけだとつまらないという理由で設けました。今考えると軽率だったなと感じていますが、まあ、都心部における都市構造のアクセントにはなってるので良しとしますかね。

駅周辺の整備

道路を構築したのち、5月頃から再び駅の工事をはじめました。駅施設の躯体工事は完了していたので、中身を整えました。私はJR東日本地域の出身なので、駅構内のデザインはJR東風にしました。

また、駅前ロータリーの整備も行いました。この駅前ロータリーは、駅の表口、つまり中心市街地に面した場所に設けられました。しかし、駅施設と河川(外濠)に挟まれた狭い土地しか余裕がなかったため、暫定的なロータリーを整備することとなってしまいました。

この河川(外濠)は、東京・八重洲に存在した外濠とその周辺の都市景観にあこがれて設けたものでした。しかし、駅と市街地との間に河川があるという構図は正直言って都市構造的に不都合な状況でした。

せっかく設けた水辺空間をどのように再編していくのか、という課題を解決するために模索し始めたのがこの頃でした。しばらくしてからこの問題は決着しますが、それは次回以降の記事で紹介します。

駅と河川に挟まれた土地にはロータリーのほかに高層ビルもつくりました。いわゆる「駅ビル」です。1階部分は高速バスターミナルとなっていて2~4階が商業施設、高層階がオフィスという構成でした。

鉄道高架橋の構築

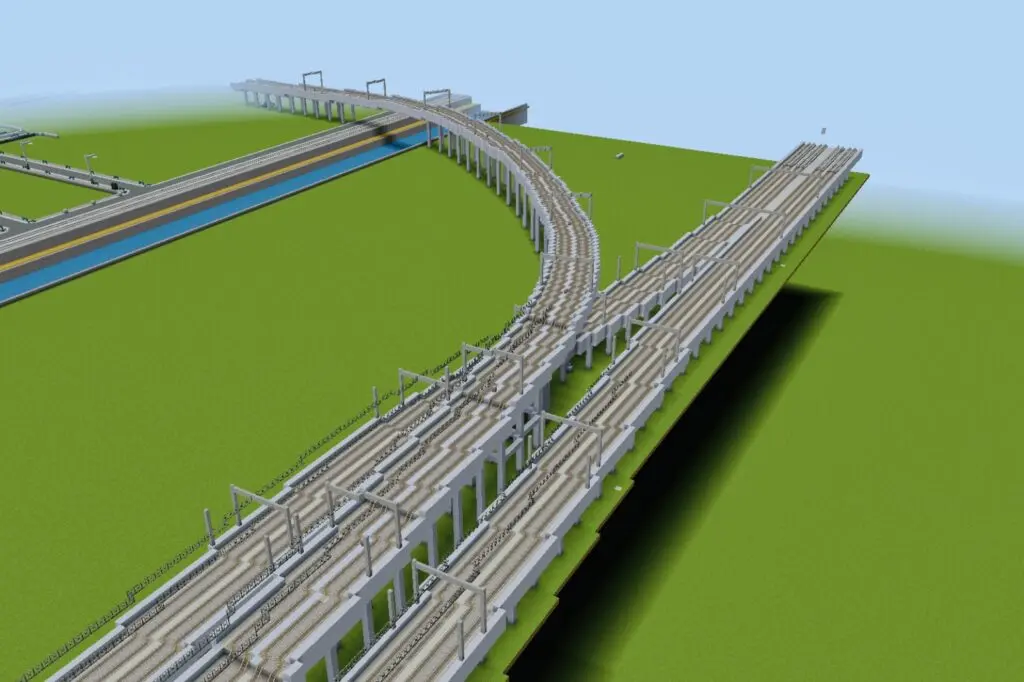

6月中旬には永松駅から高架橋を南へ伸ばしていき、途中で本線と支線の分岐点を設定しました。本線はそのまま南下し、支線は東方向へ伸ばそうと計画しました。

というのも、この段階である程度永松の周辺地域の計画は立てており、永松以外の主要都市の位置はだいたい決まっていたので、それに伴い路線網も計画していたのでした。

高架橋をつくる際に苦労したことは、やはりカーブの構築でした。なるべく現実に即した高架橋を設けようと考え、列車が最高70km/hで走行できるような線形にしようとしました。

さまざまな資料を見て勘案した結果、勾配30‰、曲線半径250mならば大丈夫でしたので、そのような高架橋をマイクラ上に構築していきました。構築はツールなど使わず手置きだったので、今思うと非効率だったなと思いつつも、当時にしては頑張ったなという感がありますね。

このような感じで、2022年前半の永松市製作は進んでいきました。

まとめ

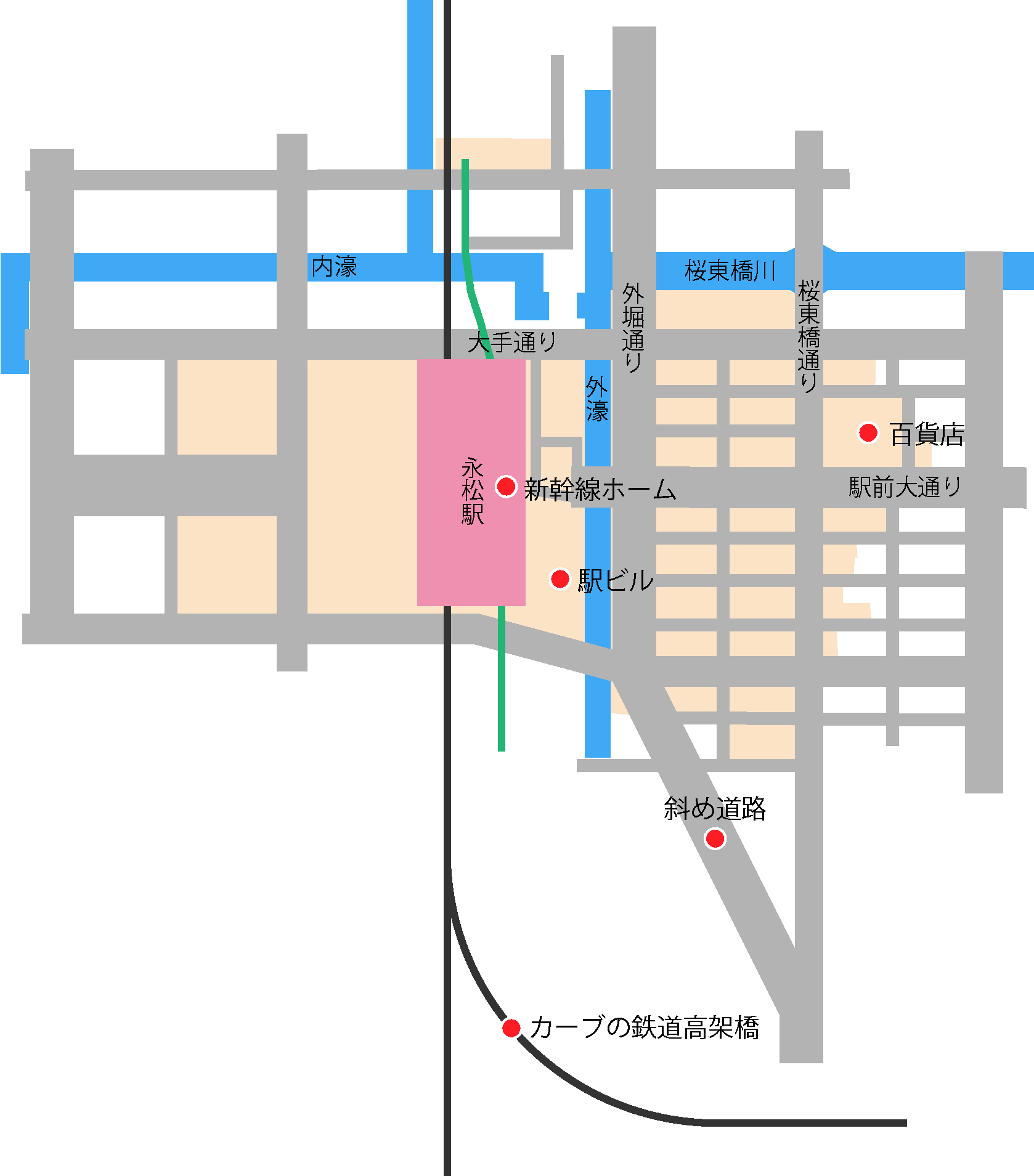

最後に、今回紹介した開発場所を地図でお見せしましょう。

前回と比べると、南側へ道路や鉄道といったインフラ施設が整備されていることが分かります。また、市街地も南と東に向かって広がりを見せています。次回は2022年の後半の開発の歴史をお伝えします。今回はここまでです。次回もお楽しみに!

次の記事

コメント