前回の記事では、都市における水辺空間の特徴や重要性について解説しました。

水辺空間とは単なる自然要素ではなく、人々の生活や都市の魅力に密接に関わる存在です。今回はその理論を踏まえて、より実践的な視点から「都市と水辺をいかにつなげるか」について、いくつかの事例を交えながら紹介していきたいと思います。

都市における水辺の歴史的背景

水辺空間は、都市の成り立ちにおいて重要な役割を果たしてきました。特に日本では、河川、運河、濠、親水公園といった多様な形で水辺が都市空間に存在しています。現代でも噴水や浅瀬のある都市公園は、憩いや交流の場として人々に親しまれています。

一方で、市街地に存在する河川や濠の多くは、かつてほど目立った存在ではなくなってしまいました。その理由の一つには、日本の主要都市の多くが近世城下町から発展したという歴史があります。城下町において水辺は、防御、交通、利水、ゾーニングなど、多機能な都市インフラでした。しかし、明治維新以降の急速な都市化とともに、河川は工業廃水や生活排水の排出先となり、かつての清らかな水辺環境は大きく損なわれてしまいました。

それに伴い、川に向けて開いていた建物のファサードは、汚染を避けるように街路側へと向きを変え、都市と水辺の関係性は次第に断絶していきます。水辺は人々の記憶からも、都市デザインの視点からも除外され、「都市の裏側」のような扱いを受けるようになりました。

しかし、戦後の高度経済成長を経た1970年代以降、環境への関心が高まるなかで、未活用の水辺空間に対する再評価が始まります。都市計画マスタープランには水辺空間の活用をうながす文言が盛り込まれるようになり、国土交通省が推進する「かわまちづくり」などの政策も相まって、各地で再生の動きが広がっていきました。

永松市における水辺空間整備の試み

ここからは、私がマインクラフトで制作している空想都市「永松市」の整備事例を紹介します。

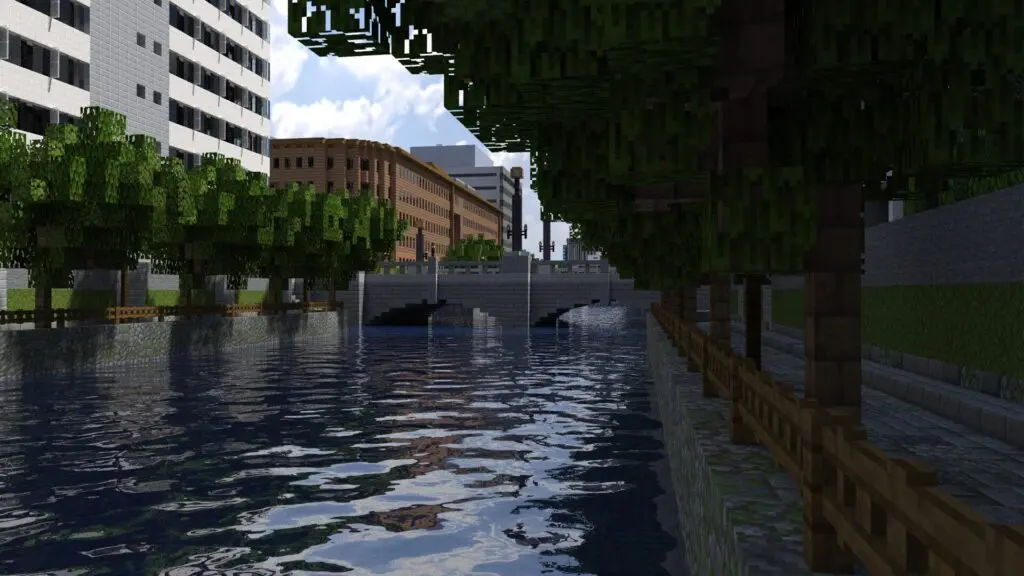

以下の画像は永松市の都心部を撮影したものです。中央に流れている「堀川」は、もともと城下町の防御機能を果たすために設けられたお堀で、都市構造に深く関わる河川です。しかし整備前の様子では、川沿いの建物が背を向けており、人々が川辺に近づける空間ではありませんでした。せっかくの水辺が、都市の中心部にありながら活かされていない状況でした。

そこで、私は水面に近い高さで遊歩道を整備することを試みました。この遊歩道は既存の護岸から河川中央に張り出すような形で設けられ、親水性の高い空間としてデザインされています。遊歩道内には樹木を配し、都市の緑地環境を強化。日陰が生まれ、暑熱環境を緩和する効果も期待できます。

この遊歩道は約1kmにわたって東西に延び、都心部の歩行者ネットワークに新たな軸を加えました。これまで狭い歩道を歩かざるを得なかったものが、自動車の騒音を気にすることなく、自然の緑道をゆったりと歩けるようになりました。

歩道の起終点には緩やかな階段が設けられ、これはかつて舟運のために使われていた「雁木」構造をモチーフにしたものです。雁木とは、船着場における階段状の構造物を指します。

階段を上ると高層ビルの1階部分とつながっています。ここはピロティ(建物の1階部分を柱だけで支え、壁がない吹き抜け空間)となっており、歩行者の自由な通行を可能にしています。

また、このピロティは自由な通行を可能とするだけでなく、対岸にある戦前建築の銀行ビルの美しいファサードを望む展望空間にもなっています。

良質な河川空間の整備事例

ここからは、現実において河川空間がどのように整備されつつあるのか、具体的な事例を紹介しようと思います。

東京・おしなり公園

東京スカイツリーの足元にある「おしなり公園」は、北十間川沿いに整備された親水空間です。川沿いには木製デッキが整備され、壁面には植栽が施されています。階段状の構造は水辺への視線とアクセスを誘導し、川と人々との距離を縮めています。

春になると東武橋南詰に植えられた河津桜とスカイツリーが重なる風景を求めて、多くの外国人観光客が訪れる名所となっています。

富山・松川公園

富山市の中心部を流れる松川沿いには、緑豊かな松川公園が広がっています。旧神通川の流路を活かしたこの公園には、水面近くに遊歩道が整備され、静かな環境の中で市民や観光客が散策を楽しんでいます。沿道には旧富山城や富山電気ビル、市役所や県庁などの施設が集中し、都市機能と水辺が調和した空間となっています。

松本・女鳥羽川

松本市を流れる女鳥羽川は、歴史ある舟運の川であり、今なお地域の象徴的な存在です。高水敷と護岸には芝生や自然石が使われており、人工的なコンクリートではなく、温もりある景観が創出されています。市民にとっても観光客にとっても、自然と歴史に触れられる大切な水辺空間となっています。

石巻・かわまちオープンパーク

東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻市では、旧北上川沿いにおいて復興事業が進められました。その取り組みの一つが、「かわまちオープンパーク」の整備です。

市は復興にあたり、防災の観点から巨大な防潮堤を築いて河川と都市とを分断するのではなく、むしろ河川空間を積極的に市民の憩いの場として再生させる方針をとりました。オープンパークの周辺には多様な交流施設が整備されており、市民はもとより観光客にとっても、美しい水辺を楽しめる魅力的な空間となっています。

まとめ

都市における水辺空間は、単なる景観資源ではなく、人々の記憶や都市構造と深く結びついた存在です。かつて城下町などで担っていた多様な役割が、現代のまちづくりにおいても活かされうることを、これまでの事例は示しています。

空想都市・永松市における整備からも分かるように、都市住民が日常的に触れられる水辺を再生し、都市の中に「歩きたくなる空間」「立ち止まりたくなる空間」を創出することは、都市の魅力と回遊性を大きく高めます。

また、現実の都市事例では、水辺空間が地域固有の文化・景観と融合し、市民・観光客の双方にとって大切な場所となっていることがわかります。都市と水辺の断絶を修復し、再びつながりを持たせる取り組みは、持続可能で魅力的な都市空間を生み出す鍵となるでしょう。

今後も、仮想空間と現実の両方を活用しながら、「水辺との共生」に基づく新しい都市像を探っていきたいと考えています。

最後までお読みいただきありがとうございました!