日本の都市は、それぞれ固有の歴史をもっています。しかし多くの都市がたどってきた発展の道筋には、共通するパターンがあります。マイクラや他のサンドボックスゲームで「日本風の現代都市」をつくろうとするなら、この基本形を押さえておくことで、街の骨格や雰囲気づくりが格段にリアルになります。

ここでは、日本の都市の歴史を5つの時期に分けて整理し、それぞれをゲームでの街づくりにどう活かせるかを解説します。

① 城下町としての成立(~江戸時代末期)

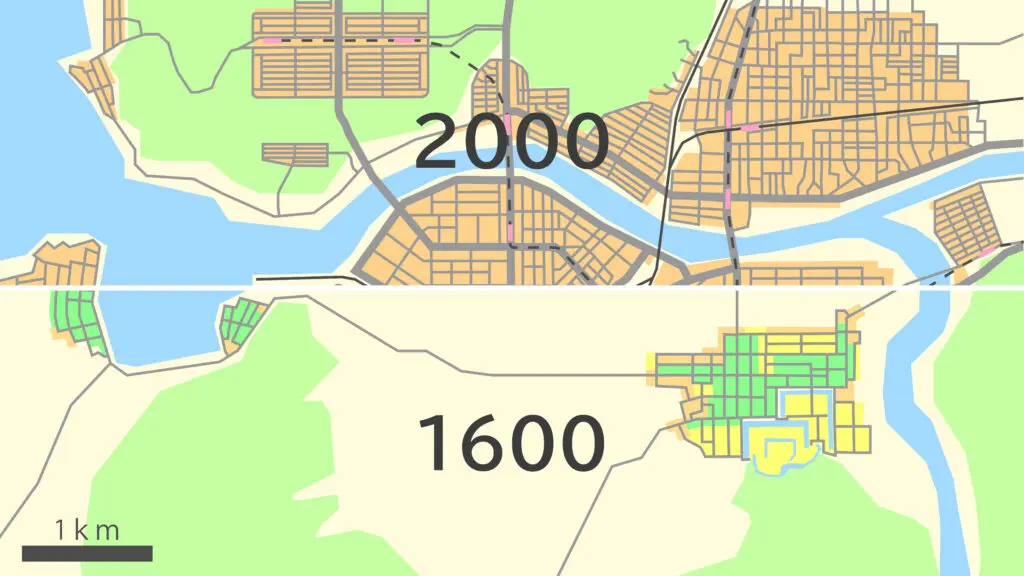

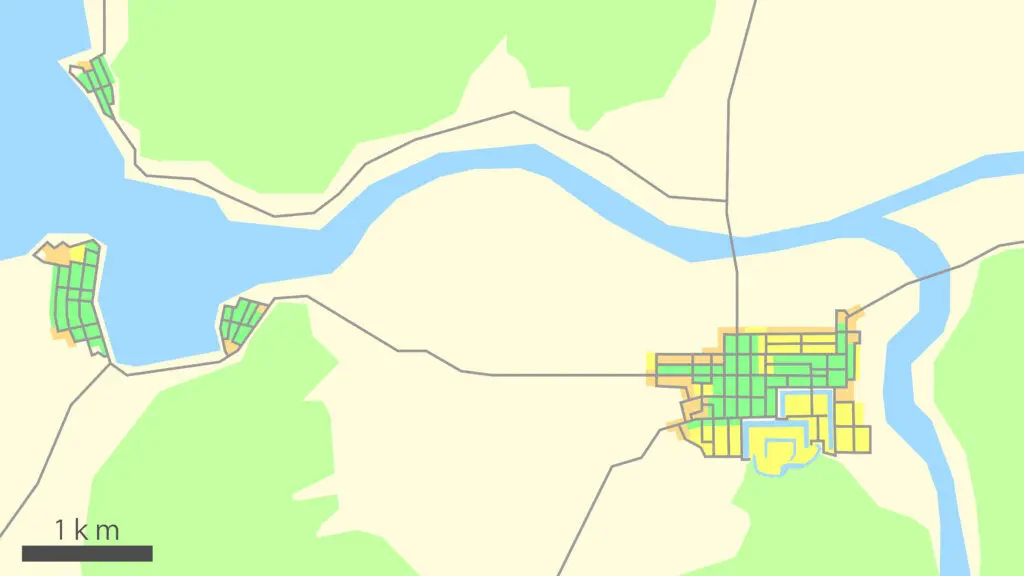

現代の日本の主要都市の多くは江戸時代における藩の政治・経済・軍事の中心である城下町として発展しました。都市構造は城郭を中心におおむね格子状の街路が形成され、町人地・武家地・寺社地に区分されていました。城下町の特徴は、身分制ゾーニングだけでなく、防御機能を兼ねた複雑な街路や水濠、枡形虎口などの要塞的要素、そして城下を流れる川や運河を利用した水運ネットワークなども挙げられます。

ゲームでの応用ポイント

- 中心部に城郭を置き、周囲を曲がりくねった道や濠で囲む。

- 武家屋敷や町家風の街区を再現することで歴史的な核を作れる。

- 河川や運河を意識的に配置するとリアル感が増す。

② 明治の文明開化と鉄道開通による市街地拡張(明治初期~中期)

明治維新後、西洋技術や文化の導入とともに、鉄道や近代的道路が整備されました。城下町の外側に新しい商業地が形成され、西洋風の建築や新道が現れます。鉄道駅は都市の新たな玄関口となり、周辺に商業集積が進みました。鉄道と既存市街の関係についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

明治維新により特権を失った下級の武士の中には、住んでいた土地を売り払い、新天地に引っ越すという人も現れました。そのため、城下外縁に設けられていた旧足軽町などは、ぽっかりと穴が開いたように建物がなくなってしまう、という事象も生じました。また、堀に囲まれた旧城郭も国や軍の管轄下におかれ、武家屋敷が取り払われるといったことも起こりました。

ゲームでの応用ポイント

- 旧城下町と新市街の境界を意識し、街路パターンを変える。

- 駅前広場や官庁街を設け、西洋風の建物やレンガ造りを導入。

- 鉄道は城からやや離れた位置に置くと歴史的経緯が自然になる。

③ 明治末期~昭和初期の耕地整理法と旧都市計画法による郊外開発

1909年の耕地整理法、1919年の旧都市計画法により、旧城下町の外縁部分に計画的な街路や宅地が広がりました。碁盤目状の区画や直線道路、そこまで広くない街路幅が特徴です。郊外には工場や社宅、新興住宅地が建設され、都市圏の拡張が本格化しました。

1923年に発生した関東大震災後、公園を都市のあちこちに設置することが復興計画に盛り込まれました。この手法はほかの都市にも広がり、公園の重要性が認識され始めた時期でもありました。

また、鉄道網の発展も見られました。駅が都市の中心から離れた場所に設置されたことで、それらをつなぐ軌道が設けられ、路面電車の運行が始まりました。これに伴い、軌道が敷設された街路は拡幅が行われました。

ゲームでの応用ポイント

- 旧市街地の外に、直線道路と整然とした区画の住宅街を配置。

- 工場地帯や鉄道貨物駅を郊外に設置して産業構造を再現。

- 街路樹や公園を組み込み、近代化された都市景観を演出。

④ 戦災復興都市計画による中心市街地と交通網の再編(昭和20年代)

第二次世界大戦で多くの都市は大きな被害を受けました。終戦直後から戦災復興都市計画が起草されたことにより、幅の広い幹線道路、公共施設の再配置、急速な住宅供給が進められました。この時期、戦前の狭い道や木造密集地は整理され、近代的な道路網が都市の中心部に広がりました。

ゲームでの応用ポイント

- 都心部に広幅員の道路を大胆に通し、交差点やロータリーを配置。

- 戦後的なモダン建築(白い外壁、直線的デザイン)を採用。

- 旧城下町の痕跡を部分的に残すと歴史的奥行きが出る。

⑤ 高度経済成長期の区画整理・ニュータウン建設(昭和30~50年代)

1950年代後半から1970年代にかけて、モータリゼーションと人口急増に対応するため、郊外で大規模な区画整理が行われました。広域道路網の整備、ショッピングセンターや団地、ニュータウンの建設が進み、都市は急速に拡大しました。しかし、戦後の混乱に伴い区画整理を行なえなかった箇所あり、それらは「木造住宅密集地域」という都市における課題として顕在化することとなりました。

自動車交通の増大により、路面電車は邪魔者扱いされるようになり、各都市で廃止されていきました。廃止後は新たな交通手段である地下鉄が建設され、移動がスムーズになりました。地下鉄を通す際には近隣にニュータウンを設けて利用者の確保を図るという効率的かつ一体的な計画が起こされました。

ゲームでの応用ポイント

- 高速道路ICやバイパスを都市外縁部に配置。

- 大型団地や集合住宅、ショッピングモールを郊外に配置。

- 鉄道沿線にベッドタウン的住宅街をつくると現代感が増す。

まとめ

この5期モデルは、細かい事例を省きつつ、日本の多くの都市がたどってきた成長の骨格を捉えています。マイクラや他のゲームで都市を作るときも、最初から現代の完成形を作るのではなく、歴史の積み重ねを再現しながら街を成長させると、より自然で説得力のある都市が完成します。

城下町の核から始まり、鉄道と近代市街地、戦後復興、そして高度成長期の郊外化へ…

こうした流れを意識すれば、日本らしい現代都市の雰囲気を演出できます。あなたの仮想都市も、この「歴史の層」を持たせることで、見る人をうならせるリアルさと深みを備えられるはずです。